《牢影:英国监狱史》,[英]哈利·波特 著,北京大学出版社2022年8月版。

监狱的历史绝不仅是简单的维多利亚哥特式故事

像青楼一样,监狱一直存在于我们左右,但随着时空的推移,监狱的条件、属性和功能,以及监狱的名称、特点甚至存在的理由都发生了根本性变化。

伦敦西部有一条杜·坎恩路(Du Cane Road),它将东阿克顿(East Acton)这一中下阶级聚集区一分为二,具有高度象征性。这条路以维多利亚时代最著名的监狱管理者命名,把郊区受人尊敬、遵纪守法的居民与流放监禁、违法乱纪的垃圾区分开来。那些垃圾聚集的地方——有人说那是“刑罚垃圾箱”,正如其监狱长所描述的那样——就是女王陛下的苦艾监狱(Prison Wormwood Scrubs)。这里院墙高耸,门禁重重,上面雕刻着约翰·霍华德(John Howard)和伊丽莎白·弗赖(Elizabeth Fry)等伟大刑罚改革者的面孔,令人生畏,不断映射着维多利亚时代的道德确定性,折射出执法、惩罚、威慑和改造罪犯的坚定决心。

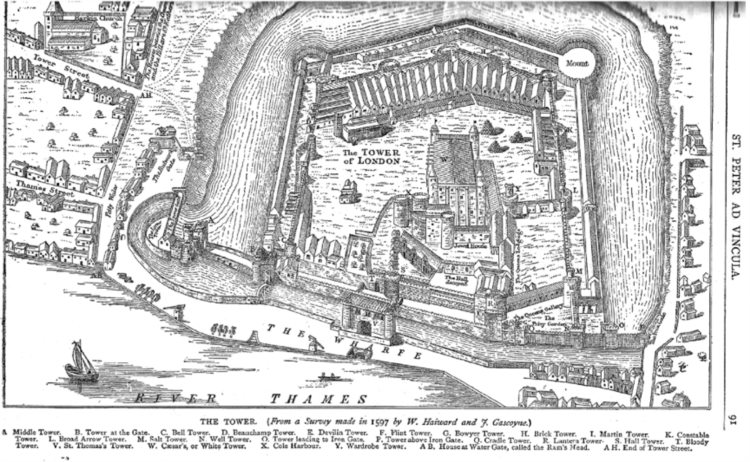

1597年的伦敦塔(《牢影:英国监狱史》内页插图)。

现存的巨型监禁设施——或其演变至今的建筑——像城堡一样,或矗立在都市和城镇外,或聚集在岛屿上,或零星分布在乡村的某些地方。这些监禁设施的设计如此不朽,本身均已成为刑事司法系统的固有组成,以至于人们很容易将其视为英国法律图景中恒久不变的特征:不可磨灭、不可改变、不可移动。惩罚和监禁几乎是同义词。然而,如今屹立在我们面前的监禁之所是时间演化的结果,监狱的历史绝不仅是简单的维多利亚哥特式故事。

没错,监狱并非一成不变。直到现代之前,变化主要发生在监禁场所的数量上,而非其目的。人们被关押的原因清晰明了:重犯,这里是等待审判和惩罚之地;欠债者,这里是强迫他们偿还欠款之地;犯了某些罪行的轻犯,这里是他们接受“短平快精神冲击”之地。当时的世界没有监狱管理学理论,也没必要有。但是,自十八世纪启蒙运动以来,随着监狱管理的目的多次更替,至少,监狱管理的重点也在不断发生变化。

在英语中,“prison”与“goal”同义,均表示“监狱、监牢”,包含一系列监禁设施。本书英文原著中出现了prison,goal,jail,penitentiary等表示“监狱”的词汇,若无特殊表达需要,译文未加以区分。——译注中世纪的城堡中,“地牢”(dungeon)指黑暗、幽深、潮湿的地方,用于关押造反者、叛徒及其他忤触权贵之人;与此相对,在小城镇中,“禁闭室”(lock-up)、“拘留所”(pounds)或“拘禁所”(crib)用来关押醉汉、娼妓和轻犯;在大城镇中,监狱关押待审囚犯或未偿欠款的债务人。“感化院”(Bridewell)一词起源于十六世纪的伦敦,当时在布莱德维尔宫中设立了青少年管教所,Bridewell的直译即是“布莱德维尔”(译注:关押轻罪和招惹是非的青少年以及孤儿)。

电影《监狱生活》(2008)剧照。

“惩教所”(House of Correction)是以感化院为原型的郡级机构。在十九世纪初,流行用“penitentiary”一词表示监狱,此类监狱由政府出资建设,国家管理,旨在通过准修道院式的纪律引导人们忏悔。由郡或市镇管理的待审犯人监狱和短期服刑监狱,在1865年与惩教所合并,被称为“地方监狱”(local prison)。 “罪犯监狱”(convict prison)关押服刑人员。到二十世纪初,在押人员无论候审或定罪,所有关押成人的短期和长期拘留场所均被称为“监狱”(prison)。此外,还为青少年罪犯设立了教养院(approved school)、感化院(borstal)、拘留中心(detention center)、青少年犯教培中心(young offender institution)等。

十八世纪前监狱只是刑罚体系的附属部分

监禁在历史长河里经历了超凡的变化。十八世纪前,监狱只是刑罚体系的附属部分,背后不需要任何理论支撑。虽然监禁针对某些罪行而实施,起到了惩戒或威慑的作用,同时也是向债务人或抗令者施压的手段,但监禁的主要目的,是在惩罚之前拘留嫌疑人,而不是以拘留作惩罚。当时的监狱可比为法院前厅,法官的任务是通过“送监”定期清空监狱,而不是像日后那样填满监狱。监狱环境嘈杂、拥挤、残酷,同时,里面的酒、色、赌等恶习,倒也让此地显得并非一无是处。“让我们吃吃喝喝,因为明天就会去死”,要么死在绞架,要么感染天花,这是他们在监狱大门上留下的感言。

情况后来开始发生变化。监狱首次成为主要的次级惩罚(非死刑)场所,其中最主要的推动力是死刑的减少和流放的结束,这促使不能被处决或流放的罪犯不得不被长期关押。但是,惩罚和威慑性监禁就是全部的理由吗?监狱是否也可以用来改造,助人改过自新?而这些不同的目的是可以相互结合,还是会不可避免地产生冲突?此时就需要一种关于惩罚的理论,一套关于监禁的意识形态。恶劣的监狱条件因淫逸而减轻,但罪行与罪恶相结合,加剧了基督教对罪犯及其救赎、肉体和灵魂的关注。

十八世纪末十九世纪初,监狱条件和管理体系成为改革者的目标,这些改革者不仅包括像霍华德和弗赖这样热忱的福音派人士,还有积极的无神论者杰里米·边沁(Jeremy Bentham)。在宗教和功利主义的要求下,为了净化灵魂、重塑思想、修复品格、改造罪犯,监狱进行了彻底改革,并对入监的罪人或行为不端者实行了严格的忏悔和服从原则。

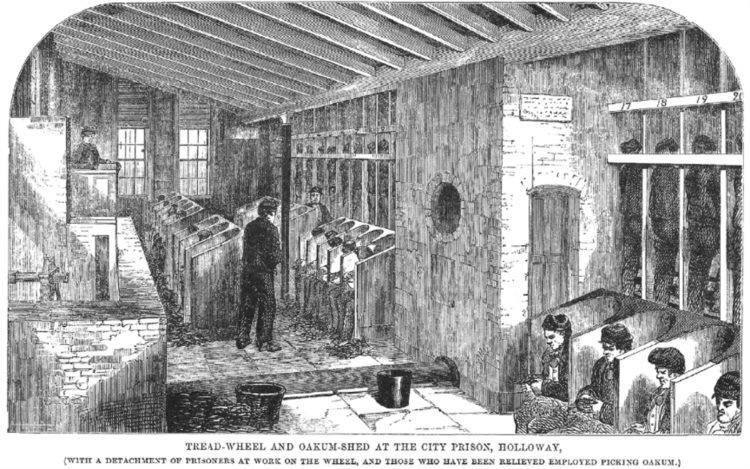

秩序取代了混乱。监狱成为惩罚和改造的场所,并以纪律、规矩和管控为原则进行了重新构建。郡级监狱配置的曲轴、踏轮等工具,单调乏味,毫无用处,代表了惩罚的一面。在定制监狱中,囚犯单间关押,严格执行不许说话的规定,体现了改造的一面。这些道德工厂本想收获改造成果,但都撞了南墙,最终不得不放弃理想。

电影《监狱风云录》(1974)剧照。

忏悔行不通时,惩罚就取得了胜利。从十九世纪中叶开始,监狱几乎完全变成了刑罚场所,关押犯都要接受惩罚性的苦役:爬踏轮、碎石头或摘麻絮。1877年起,刑罚设施完全归国家管理,国家任命埃德蒙·杜·坎恩(Edmund Du Cane)建立管理尺度和威慑效力整齐划一的制度。惩罚虽然无情但不偏不倚,因此走向了前台,使得监狱成为惩罚的场所。这个时期是极为例外的阶段,持续时间很短。一个基督教国家终究不能容忍这种对人性的侮辱。

维多利亚时代后期的慈善家(主要是自由党的政治家们)认为杜·坎恩制度残酷且不讲道德,并以人道主义而非功利主义为方向推动变革。二十世纪初期和中期,针对改善囚犯和监狱条件做出了诸多尝试,更加强调教育和技能,并在囚犯待遇、培训和改过自新方面进行了试验。刑罚机构更加注重社会的作用,鼓励囚犯之间建立有益联系,为他们创造共同工作和社交的机会,提供一个释放场所。监狱的工作不再毫无意义——手艺和技能受到鼓励,囚犯们学会了装订精美书籍和如何将书籍译成盲文。

有两项最有趣也最具影响力的举措取得了部分成功:一是将年轻犯送入与英国公立学校对等的青少年监狱机构教养院,二是在专门的心理治疗监狱——格伦登(Grendon)监狱——治疗心理不健全的青少年,以此改造他们。本书对教养院制度给予了特别关注,该制度构成了英国刑罚史上最富想象力、最具创新性且最成功的实验,是一座极具英国特色的希望灯塔——直至其灰飞烟灭,无人问津。

在二十世纪六七十年代,犯罪学家对囚犯处置和训练的有效性提出质疑,宗教冲动催生的理想主义因国家越来越世俗化而式微,刑罚乐观主义开始受到侵蚀,被监禁的人数也以不可阻挡之势上升。在过去的半个多世纪里,安全一直是监狱设计和成本的主要考量,公众安全感是最重要的。近年来,曾经有过一位内政大臣实施了一项以“罪刑相适应”为基准的刑罚政策,犯人数量随之减少;但还有大量的人以“监狱有效”为由增加监狱的数量,把其当成惩罚、威慑、遏制的手段。

监狱主要是剥夺罪犯的能力,而非令其改过自新。换句话说,监狱的目的是遏制问题,而不是解决问题。然而,改革和改造的理想依然存在,始终跟惩罚与威慑不和谐地共存。我们目前关于监禁的讨论都不是新鲜货。两个多世纪以来,关于监狱纪律的问题一直被反复讨论,时间在变,但对洁净、虔诚、过度拥挤、污染和违禁品等议题的讨论似乎未曾改变。关于监禁目的的争论也是如此。刑罚的进步之箭飞得并不笔直,但刑罚理论的圆环却不可阻挡地转动着。太阳之下无新事。

《监狱建筑师》(2019)剧照。

当前,监狱管理面临的主要威胁,是监禁人数持续呈指数增长。随着越来越多的罪犯被监禁,英国的囚犯数量急剧增加,而被关押的犯人刑期也越来越长。与此同时,预算捉襟见肘,而公众对狱中人的命运漠不关心。正所谓眼不见,心不烦,好走不送。

从改革《血腥法典》直至废除奴隶制

我不打算深入分析历史学家和社会学家对监禁性质和意识形态提出的不同观点。我的观点在文中清晰明了,但仍有必要用几段文字来介绍一下监禁史。

二十世纪末,基于美国学者格特鲁德·希梅尔法布(Gertrude Himmelfarb)和大卫·罗斯曼(David Rothman)、法国社会学家米歇尔·福柯(Michel Foucault)、以加拿大学者叶礼庭(Michael Ignatieff)为代表的修正主义历史学家,还有达里奥·梅洛西(Dario Melossi)和马西莫·帕瓦里尼(Massimo Pavarini)等马克思主义思想家的工作,人们公认监狱实践在十八世纪末和十九世纪上半叶发生了急剧变化:在全景监狱中,体罚在很大程度上被身体和精神控制所取代。而这种监狱只是一系列“全控机构”之一,此类机构包括工作车间、工厂、营房和精神病院,用来禁闭、控制、惩戒工人阶级中离经叛道和不守规矩的人,或者向新兴工业社会的无产阶级灌输工业思想和纪律。

霍洛威监狱中的苦役(《牢影:英国监狱史》内页插图)。

套用边沁的名言,监狱是将异见者磨炼到屈服的磨坊。资本主义需要设有监狱机构的国家,与这一观点相伴的是对霍华德和弗赖等改革者动机的怀疑或彻底否定。他们耍人道主义诡计,让所有人都受到全景监狱的监视从而被套牢在国家的触角上,尤其是征服或收买群众中的异见领袖——说白了,就是一个戴着天鹅绒手套的铁拳。

将这样的极权控制策略视为理所当然,就是把马基雅维利式的老谋深算“归功”于执政精英,这是不应该的,也与许多监狱变革的偶然性相左。有人说,英国人生活在“怀疑制度”中,倾向于“处理他们所面临的情况”,然后才发现处置原则。试错和糊弄更有“英国味”,现实中以矫正为目的的监禁很少达到所宣扬的效果,也从未符合期望。1877年以前,并没有“监狱制度”,却有着各种监禁罪犯的机构,大多年代久远,设计不合理,主要是为了迎合临时遇到的情况。这些情况因地而异,受制于不同的地方实践和资源。监狱改革的历史亦受到马克思主义的影响,这种影响比在辉格党身上体现得更为显著。这是相当有趣的“动机混杂、问题难解和后果意外的故事”。个别改革者的动机可能不同,也不一定与管理监狱和感化院的地方贵族相同。

此外,断言突变发生于十八世纪末的福柯及其追随者,未能解释十六世纪阿姆斯特丹和伦敦的感化院已作为监狱的前身而存在,且改革之树将拔地而起。当然,并非所有树木都能开花结果。英国社会对边沁全控式的全景监狱——无论其代表什么——都坚持不予接受。米尔班克(Millbank)监狱和本顿维尔监狱都是树立政府威望的项目,不能代表伦敦以外的情况。事实上,1838年到1854年间,英格兰和威尔士郡级监狱的平均监禁期不到五十天,几乎没有足够的时间对囚犯剪发、清洁、穿衣、分类,更不用说对他们进行制度化管理或教化了。

保守主义对改革派大肆攻击,称他们忽视威慑的作用,一味强调对重刑犯的溺爱,修正主义者对此也未能给予足够的解释。这些努力失败后,杜·坎恩的苦行统治出现,身体惩罚再次成为首要手段。当然,体罚在历史中从未消失,即使在全景监狱带来的乐观主义高涨时期,脚踏轮仍在转动,鞭打仍在继续,绞刑作为一种流行的公共景象一直持续到1868年。

事实上,英格兰《血腥法典》(Bloody Code)规定,有两百多种罪行(其中许多涉及财产)可判处死刑,只有得到减刑者才会被监禁。此法典与改革主义监狱理论相伴而生,也伴随流放手段的发展而成为与之相对的另一选择。对压制的期许无法合理解释建造监狱的巨额开支,因为处死、流放或仅仅是镇压就足够实现目的,还更省钱。杜·坎恩式监狱比米尔班克和本顿维尔等监狱的建造和运营成本要低得多,同时还可能更有效。我们有充足的监狱实验预算,因为改革派的期望甚高,同时公众关注监狱状况的良知也被激发起来了。

电影《肖申克的救赎》(1994)剧照。

最重要的是,修正主义者的论调表现出了对宗教和人道主义冲动力量及其普遍影响的漠不关心和缺乏理解。这些冲动不仅激励着积极的改革者,也影响着许多关心此事的普通基督徒。它不仅存在于十八世纪和十九世纪初,也发生在二十世纪。事实上,十八世纪不仅见证了工业革命,还见证了另一场相当重要的革命——伟大的宗教复兴,由乔治·惠特菲尔德(George Whitfield)和约翰·卫斯理(John Wesley)的布道所激发,因查尔斯·卫斯理(Charles Wesley)的赞美诗而蓄势。卫理公会教义因此诞生,甚至点燃了沉睡中的英国圣公会。事实上,惠特菲尔德和卫斯理主要针对工业工人阶级开展工作,前者布道之激情让布里斯托尔两万名劳苦矿工动容落泪。新道德风尚由此产生,新慈善事业激发辉格党和托利党解决了一大批社会弊端,从改革《血腥法典》直至废除奴隶制。

正是这种宗教热情,促使霍华德和弗赖及其他志同道合的人去解决当代监禁之毒瘤,并向那些在肮脏无序的监狱中苦苦挣扎的可怜灵魂伸出援手。他们尽其所能地减轻狱中人的痛苦,维护所有人的尊严和价值。无论他们,还是边沁,都不应为后来的极端行为负责,因为他们不会赞同这些做法。他们的本意不是创造米尔班克监狱或本顿维尔监狱,这种后果并非无法避免。他们的追随者也在为善而努力。

改革者有时会被误导,但他们并非出于私利,也不是为了保护他们所属的精英阶层而耍弄阴谋。他们希望将所属阶级和教派的宗教及道德价值观灌输给被剥夺这些权利的人,并将“失足者”升华到他们自己社区中受人尊敬的地位,从而成为对社会“有用的”一员。但这并不等同于他们想要强制实行社会等级制度;他们只是接受这一制度,这套制度在他们那个时代司空见惯。尽管贵人和善人施以援手可能带着傲慢,但并不意味着改革者想让囚犯继续承受压迫。他们想拉一把身处泥潭之人,重新融入社会。这些人应该在社会中占有一席之地,就仿佛他们应该知道自己的位置在哪里一样。

是责任,或者说是“神之声的严女”(威廉·华兹华斯语,意为“责任”),而不是统治或征服的需要,构成了改革者的驱动力。纵观整个英国史,法律和监狱制度是由基督教与其伦理要求,以及普通法与其原则决定的,它们远比世俗力量和阶级斗争影响大。

相反,那些追随大卫·加兰(David Garland)的人看到,实证主义、优生学和新生的社会科学在十九世纪末二十世纪初成为某种模式背后的主导影响,这种模式抛弃罪责而诉诸治疗,再次作为消除异见的手段,与过去戏剧性地决裂了。

电影《肖申克的救赎》(1994)剧照。

1895年至1914年间,“刑罚—福利”复合机制应运而生。这种理论也与英国经验相悖——已成为变革主流的监狱管理者对这些趋势不屑一顾:监禁在很大程度上仍植根于传统法和普通法,认为个人要对自己的行为负责,犯了罪的人应该受到惩罚;惩罚应该与违法行为相称,而不应根据其需求定罪。

亚历山大·帕特森是最具影响力的改革家,尽管他赞同对“无可救药”的惯犯进行预防性拘留,并支持做出模糊判决,以确保有足够的时间对他们进行有效改造,但他从未把罪犯看成是不道德的人。他的动机更多出于对基督教的信仰和工人阶级生活的经验,而非其他因素。两次大战之间的改革主义要旨,让人回想起一个世纪前的福音派风潮。

同样引人注目的是,二十世纪上半叶自由民主的英国——与纳粹德国或其他极权国家不同——被监禁的人数急剧下降,监狱被关闭,政府竭力寻找惩罚和改造罪犯的替代手段。这一时期的英国在去监禁化方面走在了前面,而不是相反。这里是禁闭岛,不是古拉格。

本文选自《牢影:英国监狱史》,较原文有删节修改。小标题为编者所加,非原文所有。已获得出版社授权刊发。

作者/[英]哈利·波特

摘编/何安安

编辑/张婷

导语校对/卢茜